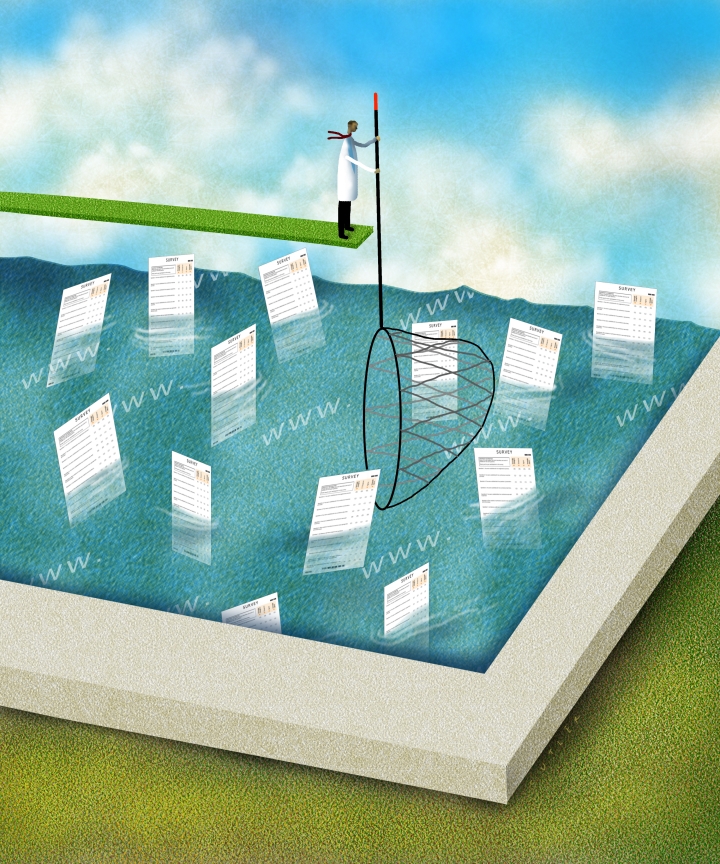

राजनीति से रुसवाई की एक और कमजोरी अपने समाज को कम-से-कम जानने के रूप में उभरती है। यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि अधिकांश ‘एनजीओ’ अपने आसपास रहने, गुजर-बसर करने वाले समाज को न्यूनतम जानते हैं। समाज-कार्य में लगे पेशेवर लोगों ने अपनी-अपनी काबिलियत को ‘टार्गेट ग्रुप’ या ‘लक्षित समूह’ तक पहुंचाने भर को अपना काम मान लिया है। दानदाता संस्थाएं या ‘फंडिंग एजेंसीज’ उनसे इसी काबिलियत की अपेक्षा भी करती हैं। जाहिर है, ऐसे में समाज से संवाद की न्यूनतम जरूरत बच रहती है। अपने समय और समाज को समझने का एक तरीका पढना भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब खुद ‘एनजीओ’ द्वारा शोध करके, लिखी और प्रकाशित की गई किताबों और अन्य सामग्री तक को पढा नहीं जाता।

एक जमाने में गैर-दलीय जन-संगठनों के बीच एक नारा बहुत लोकप्रिय था– ‘राजनीति धोखा है, धक्का मारो मौका है।’ गाहे-बगाहे इसे लगाकर तत्कालीन राजनीतिक जमातों को गरियाने के अलावा उन्हें बताया जाता था कि जो काम उन्हें करना चाहिए, उसे जन-संगठन कर रहे हैं। तब तक राजनीतिक दलों ने अपनी मौजूदगी कुछ इस हद तक बदहाल कर ली थी कि यह नारा खूब उत्साह और निष्ठा से लग भी जाता था। अलबत्ता, राजनीतिक दलों के वैचारिक और संगठनात्मक तौर-तरीकों से असहमति के बावजूद बुनियादी मुद्दों पर राजनीति तो हो ही रही थी। उन दिनों जन-संगठनों में यह आम धारणा थी कि स्थानीय, सीमित महत्व और व्यापक प्रभाव के मैदानी मुद्दों पर ध्यान दिलाने, संघर्ष छेडने के बाद पार्टियां, खासकर वामपंथी, समाजवादी पार्टियां उन्हें अपनी राजनीतिक लडाइयों में शामिल कर लेंगी। इसके उलट राजनीतिक जमातों में जन-संगठनों को लेकर बडी नाराजी हुआ करती थी और अक्सर वे उन्हें ‘सीआईए’ (सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अमरीका) या इसी तरह के पश्चिमी पूंजीवादी देशों की शह पर भारत के राजनीतिक आंदोलनों को कमजोर करने का तरीका मानते थे।

इसी दौर में राजनैतिक-सामाजिक क्षेत्र में दखल देने वाले, सत्ता और विपक्ष की राजनीति से भिन्न, तीसरी तरह के समूह उभरे थे। इन समूहों में मोटे तौर पर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-दलीय राजनैतिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी उर्फ ‘नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन’ (एनजीओ) शामिल थे। गांधीवादी समूहों में वे लोग थे जो गांधी के विचार और व्यवहार के मुताबिक समाज-कार्य करते थे। ऐसे समूहों में सामाजिक प्रभाव से अधिक अहमियत आदर्श निजी-जीवन, निष्ठाओं और त्याग की थी। डॉ. राममनोहर लोहिया ने इन्हीं लोगों को ‘सरकारी’ और ‘मठी’ गांधीवादी की संज्ञा दी थी, यानि वे लोग जो संस्थाएं खडी करके अपने जीवन को त्यागी, आदर्श रूप में ढालने की कोशिश तो करते थे, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों पर बोलने से बचते थे। इनमें से अधिकांश अपने आसपास हो रहे अन्याय, अत्याचार और दमन पर प्रतिक्रिया देने में हिचकते थे। दूसरा प्रकार उन लोगों का था जो गैर-दलीय राजनीति में खासे सक्रिय थे और आसपास की परिस्थितियों पर तीखी, संगठित और वैकल्पिक प्रतिक्रियाएं दिया करते थे। ये लोग देशभर में जगह-जगह सामाजिक, पर्यावरणीय और शोषण-दमन से जुडे बुनियादी मुद्दों पर जनांदोलन छेडते और उन्हें तार्किक अंत तक पहुचाते थे। सादे, संयमित जीवन में भरोसा करने वाले ये लोग उन दिनों गैर-दलीय राजनीति की अलख जगाने का अहम काम कर रहे थे।

इनके अलावा एक तीसरा समूह भी था जो खुद को गैर-सरकारी संगठन या एनजीओ कहता था और बेहद पेशेवराना लहजे में पेश आता था। इनकी शुरुआत ईसाई मिशनरियों के ‘समाज कार्य महाविद्यालयों’ से हुई थी। असल में दूर-दराज के इलाकों में गरीबों, पिछडों की सेवा और विकास में लगी ईसाई संस्थाओं को बाकायदा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत थी और ‘समाज-कार्य महाविद्यालय’ उसकी आपूर्ति करते थे। नब्बे के दशक के भूमंडलीकरण ने ‘विश्व बेंक,’ ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष’ जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को देशी विकास में हस्तक्षेप करने की छूट दे दी थी और इन संस्थाओं ने सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने और समाज की तस्दीक की खातिर ‘एनजीओ’ की भागीदारी की अनिवार्य शर्तें लगाई थीं। उन दिनों हर तरह की विकास परियोजनाओं में ‘एनजीओ’ का शामिल होना एक जरूरी शर्त हुआ करती थी। इस मजबूरी ने ‘प्रोफेशनल सोशल वर्क’ यानि ‘पेशेवर सामाजिक कार्य’ की अवधारणा पैदा की और लगभग हर विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विषय की तरह समाज-कार्य की पढाई भी होने लगी।

अब चूंकि समाज-कार्य भी दूसरे रोजगार-धंधों की तर्ज का एक नया व्यवसाय बन गया तो जाहिर है, इसमें भी वे तमाम खामियां आईं जो बाजार में खडे किसी भी धंधे में आती हैं। मसलन-कोई व्यवसाय कम-से-कम अपनी ‘फेस-वैल्यू’ में राजनीतिक नहीं दिखता। हालांकि सब जानते हैं कि गैर-राजनीतिक होना भी एक तरह की राजनीति ही है, समाज-कार्य में भी राजनीति को धोखा मानकर मौका लगते ही धक्का मारने की प्रथा जोर पकडती रही। राजनीति से परे होने के इस टोटके ने एक तो समाज-कार्य करने वाले ‘एनजीओ’ को समाज के प्रति किसी जवाबदेही से मुक्त कर दिया। वे जब चाहें, जहां, जितना चाहें संसाधन जुटाकर समाज की ‘सेवा’ कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें, दानदाताओं और कुछ सरकारी विभागों के अलावा, किसी सामाजिक-राजनीतिक इकाई को कोई जबाव नहीं देना पडता। एक बानगी ‘सूचना के अधिकार कानून’ (आरटीआई) की है जिसमें ‘एनजीओ’ बिरादरी बढ-चढकर हिस्सा लेती रहती है, सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर उनकी जानकारियों को खुलासा करने का दबाव बनाती रहती हैंं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि खुद ‘एनजीओ’ अपनी तरफ से पहल करके अपने कामकाज, खर्चों और अन्य पहल-प्रयासों के बारे में समाज को बताएं। विडंबना यह है कि ‘आरटीआई’ की नींव रखने वाले राजस्थान के ‘मजदूर किसान शक्ति संगठन’ (एमकेएसएस) और उसके सहयोगी ‘समाज कार्य एवं शोध संस्थान’ (एसडब्यूआरसी) ने सबसे पहले अपनी संस्थाओं का हिसाब-किताब बाकायदा ‘बाजार’ में सार्वजनिक करके ‘आरटीआई’ कानून की लडाई शुरु की थी।

राजनीति से रुसवाई की एक और कमजोरी अपने समाज को कम-से-कम जानने के रूप में उभरती है। यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि अधिकांश ‘एनजीओ’ अपने आसपास रहने, गुजर-बसर करने वाले समाज को न्यूनतम जानते हैं। समाज-कार्य में लगे पेशेवर लोगों ने अपनी-अपनी काबिलियत को ‘टार्गेट ग्रुप’ या ‘लक्षित समूह’ तक पहुंचाने भर को अपना काम मान लिया है। दानदाता संस्थाएं या ‘फंडिंग एजेंसीज’ उनसे इसी काबिलियत की अपेक्षा भी करती हैं। जाहिर है, ऐसे में समाज से संवाद की न्यूनतम जरूरत बच रहती है। अपने समय और समाज को समझने का एक तरीका पढना भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब खुद ‘एनजीओ’ द्वारा शोध करके, लिखी और प्रकाशित की गई किताबों और अन्य सामग्री तक को पढा नहीं जाता। ऐसे विरले ही ‘एनजीओ’ होंगे जहां किसी तरह का कोई ‘स्वाध्याय केन्द्र‘ या ‘स्टडी सर्कल’ चलता हो। एक जमाने की ‘एनजीओ’ जमात में विचित्र मान्यता बनी थी कि पढने-लिखने और ज्यादा सवाल करने वाले ‘ऊंची’ समझ और हैसियत के लोग होते हैं और वैसा बनने के लिए एक खास वर्ग में पैदा होना और ऊंचे संस्थानों में पढना लाजिमी है। इस मान्यता ने पढाई-लिखाई को लेकर आम सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक अजीब-सी नाराजी पैदा कर दी। नतीजे में पढना, पढे पर चर्चा करना और उस पर अपनी राय बनाना, तिरस्कार के साथ, एक उच्चवर्गीय, ‘ज्ञानी’ का काम मान लिया गया।

राजनीति को ठेंगे पर मारने की ‘एनजीओ’ की गफलत ने सर्वाधिक गंभीर झटका आत्म-समीक्षा को मारा है। समीक्षा ‘एनजीओ’ बिरादरी में सर्वाधिक अलोकप्रिय अवधारणा है और इसके नतीजे में अपने कामकाज, बजट, खर्चों, उद्देश्यों , व्यापक संसार की जानकारी और उससे रिश्ते आदि पर होने वाली कमी-बेसी को जांचने-परखने की कोई पहल नहीं की जाती। बैठकों के नाम पर जो होता है वह आमतौर पर कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन और जिम्मेदारियों के वितरण से आगे नहीं बढ पाता। सवाल है कि राज्य के विस्तार माने गए ‘एनजीओ’ सरकार की मानिन्द ही औना-पौना व्यवहार भी करेंगे तो क्या नुकसान है? इसका अन्दाजा पिछले करीब एक दशक के दौरान दुनियाभर में हुए तरह-तरह के प्रतिरोध की गतिविधियों से लगाया जा सकता है। ईराक युद्ध की मुखालिफत, ‘अरब स्प्रिंग,’ ‘आकुपाई वाल-स्ट्रीट’ और अपने यहां के ‘निर्भया’ और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो लोग सामने आए थे, वे किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं आए थे। उसमें तरह-तरह के लोग अपनी-अपनी परिस्थितियों से पीडित-प्रभावित होकर ‘आहुति’ देना चाहते थे। क्या ऐसे में किसी चाक-चौबंद, राजनीति से लैस ‘एनजीओ’ की कारगर भूमिका नहीं देखी जा सकती? क्या वे नागरिकों के राजनीतिक प्रशिक्षण में भागीदार नहीं हो सकते?